In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana

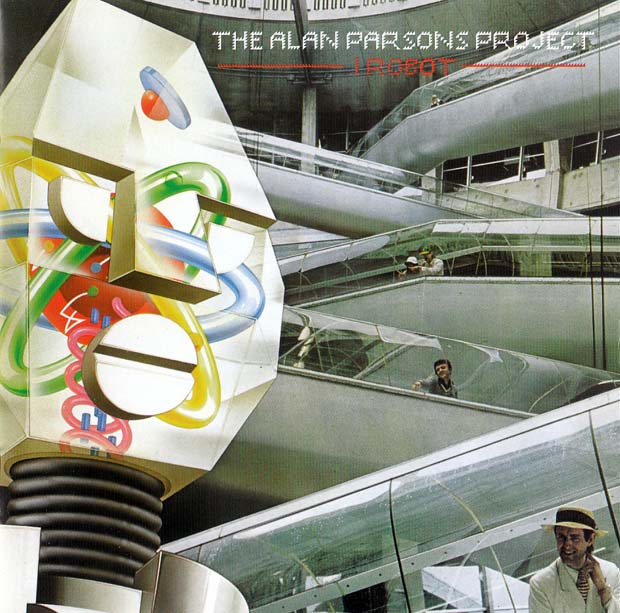

1. THE ALAN PARSONS PROJECT "I Robot"

2. THE ALAN PARSONS PROJECT "I Wouldn't Want To Be Like You"

3. THE ALAN PARSONS PROJECT "Some Other Time"

4. THE ALAN PARSONS PROJECT "Breakdown"

5. THE ALAN PARSONS PROJECT "The Voice"

Nell’imponderabile dimenticatoio della critica è finito anche uno dei massimi ingegneri del suono di sempre, dotato di un “tocco” originale e inconfondibile, con all’attivo una manciata di dischi che hanno segnato un nuovo traguardo per il connubio tra rock ed elettronica. Trattasi per l’appunto di Alan Parsons e del suo Project, sospeso tra oscuri retaggi di una stagione progressive ormai all’imbrunire e un algido futurismo, sublimato nelle sue tipiche cavalcate elettroniche. Uno stile che aveva già attecchito nella parte oscura della Luna floydiana e che avrebbe felicemente contaminato il pianeta Terra alla fine del vulcanico decennio 70.

Nell’imponderabile dimenticatoio della critica è finito anche uno dei massimi ingegneri del suono di sempre, dotato di un “tocco” originale e inconfondibile, con all’attivo una manciata di dischi che hanno segnato un nuovo traguardo per il connubio tra rock ed elettronica. Trattasi per l’appunto di Alan Parsons e del suo Project, sospeso tra oscuri retaggi di una stagione progressive ormai all’imbrunire e un algido futurismo, sublimato nelle sue tipiche cavalcate elettroniche. Uno stile che aveva già attecchito nella parte oscura della Luna floydiana e che avrebbe felicemente contaminato il pianeta Terra alla fine del vulcanico decennio 70.

Perché, allora, questa amnesia, quando non aperta diffidenza? Forse, Parsons ha finito col pagare la sua duplice “eresia”: troppo pop-oriented per gli integralisti prog-rock dei 70, troppo pomposo e levigato per le successive generazioni punk e post-punk. E se il pubblico non se n’è mai fatto un problema, assicurandogli almeno un decennio di successi (clamoroso quello di “Eye In The Sky” nel 1982), a riportarne a galla il suono hanno provveduto negli ultimi anni gli stessi musicisti, persino quelli più underground come i Gala Drop, che hanno inserito un sample da “I Robot” in una traccia del loro omonimo album del 2009, intitolata eloquentemente “Parson”.

Di “The Dark Side Of The Moon”, il giovane Alan – già tecnico del suono in “Abbey Road” e “Let It Be” dei Beatles – era stato il deus ex machina, nonostante il compenso da spilorci (35 pounds alla settimana!). L’uso di tecniche di registrazione avanzate, come ad esempio l’introduzione del sound multichannel in contrapposizione alla produzione quadrifonica, e l’ideazione di effetti sonori di forte impatto avevano costruito il vero dna artistico di uno degli album più venduti nella storia della musica moderna, regalando la stardom mondiale ai Pink Floyd.

Ma il barbuto polistrumentista e compositore londinese era già alla ricerca di un’altra strada per tradurre sul pentagramma la sua peculiare idea di musica. L’incontro con il manager Eric Woolfson, già produttore dei Rolling Stones, e con il direttore della Philarmonia Orchestra, Andrew Powell (alla consolle nei primi due album di Kate Bush), gli fornirà l’occasione giusta. Da tale sodalizio nasce infatti la sigla The Alan Parsons Project, che vede Powell in veste di arrangiatore, mentre Woolfson e Parsons fungono da compositori e multistrumentisti, affiancati da mutevoli supercast di cantanti e musicisti.

Dopo un interessante ma criptico esordio (“Tales Of Mistery And Imagination Edgar Allan Poe”), ispirato ai racconti del maestro del gotico americano, l’ensemble aggiusta la mira e fa centro l’anno dopo, con “I Robot” (1977), nuovo concept-album ambientato stavolta nell’universo robotico di Isaac Asimov: il titolo stesso riprende quello della celebre antologia di racconti dello scrittore russo-americano, privato della virgola per una questione di copyright (lo stesso Asimov, contattato da Parsons, non ne poté autorizzare la riproduzione fedele, avendo lasciato cadere i diritti sull’opera).

Sono le stesse note interne di copertina a chiarire lo spunto narrativo: “I Robot è la storia dell’ascesa delle macchine e del declino dell’uomo che, paradossalmente coincide con la scoperta della ruota da parte di quest’ultimo… È anche l’avvertimento che il suo breve dominio su questo pianeta sta probabilmente per finire, perché l’uomo ha cercato di creare il robot a sua immagine e somiglianza”. Il concept è dunque una esplorazione delle filosofie sulle intelligenze artificiali, ma anche un apologo sulla spersonalizzazione della società, sotto la spinta incessante del progresso scientifico. Insomma, un tema tipico di quegli anni di ingenue euforie e angosce cibernetiche.

Il laboratorio di genetica musicale dell’ingegner Parsons partorisce un automa imponente e policromo, come quello raffigurato in copertina. Rispetto all’esordio, il sound si fa più cinematico e futuristico, con un maggior impiego di sintetizzatori, ma anche più vario, aprendosi al rock, al pop e persino al funky e alla disco. Una scommessa temeraria, in un’epoca in cui le barriere “ideologiche” tra generi (si pensi solo a quella tra prog-rock e disco-pop) erano pressoché insormontabili.

Come Jean-Michel Jarre, Parsons sa manipolare l’elettronica in chiave melodica e accattivante, ma senza dissiparne il fascino gelido e solenne, grazie soprattutto alla sua maestria negli arrangiamenti. L’operazione riesce alla perfezione nella title track: propulsa da un campione ritmico ossessivo, cresce d’intensità sull’enfasi mistica del coro, in un intrico lussureggiante di piano elettrico e synth, culminando in un’apoteosi cosmica dove entrano in gioco anche strumenti tradizionali come cimbalom (il dulcimer ungherese) e kantele (la cetra finnica). Ma in realtà è tutto molto “suonato”: dalla sezione ritmica (Stuart Tosh alla batteria, David Paton al basso) alla chitarra di Ian Bairnson e al clavinet di Woolfson.

La prima vera sorpresa del disco, però, si materializza nella seconda traccia: “I Wouldn’t Want To Be Like You” è uno scarto netto in territori funky-disco, con il canto black di Lenny Zakatek a riscaldare una melodia appiccicosa e Bairnson scatenato alla chitarra, con tanto di esuberante solo centrale. Sarà uno degli hit-single più fortunati dell’intera saga Project. Sempre da un groove funky-rock decolla “Breakdown”, ma con un imprevedibile colpo di teatro finale: un’esplosione orchestrale e un coro epico (di androidi?) che soppianta la voce di Allan Clarke (Hollies), al grido di “Libertà, libertà, noi non obbediremo!”.

Progressive però, si diceva, e Parsons non vi rinuncia, sia nell’approccio complessivo del disco – da unica suite multiforme – sia nel lirismo melodico: “Some Other Time” sfodera un motivo struggente à-la King Crimson prima maniera, per un duetto tra voci maschile e femminile Peter Straker-Jaki Whitren, avvolgendolo in un clima fiabesco (l’intro di piano e flauto sintetico, la chitarra acustica a 12 corde) e in una maestosa coltre orchestrale, sotto la direzione sapiente di Powell. Una ballata commossa, che simboleggia forse un ultimo atto di consapevolezza dell’umanità sotto la minaccia della robotizzazione incombente. Ancor più soffusa, “Don’t Let It Show” asseconda il canto nostalgico di Dave Townsend con un organo sommesso, prima di culminare in una coda orchestrale dal finale stavolta un po’ troppo ridondante. A completare il trittico di ballate, la floydiana “Day After Day (The Show Must Go On)”, sorta di “Us And Them” dell’era dell’alienazione urbana.

L’eclettismo di Parsons, però, non si ferma qui. “The Voice” è un altro numero spiazzante, un pastiche dal tipico gusto seventies sostenuto da un basso inesorabile, in cui si mescolano aromi psichedelici a suon di wah-wah, un motivo centrale pop-rock cantato da Steve Harley (Cockney Rebel) e una dinamica parte orchestrale funky, punteggiata, dagli archi e dall’handclapping, che riporta alla mente la “Papa Was A Rolling Stone” dei Temptations. E quando anche Powell ci mette lo zampino (“Total Eclipse”, l’unico brano a sua firma), si sconfina ancor più in là, nelle lande di un’avantgarde spettrale, con un interludio dissonante per coro mortifero e sibili d’archi sintetici, che riecheggia le partiture neoclassiche di Gyorgy Ligeti su “2001-Odissea nello spazio”.

L’umanità è ormai perduta in un abisso. Le due sinfonie misticheggianti e tenebrose di “Nucleus” e “Genesis Ch. 1 V. 32” suggellano il definitivo primato delle macchine. La prima, un soundscape ambient-spaziale à-la Tangerine Dream, si libra sui synth e su un drumming incalzante da treno in corsa. La seconda riprende le atmosfere elettroniche della title track, a ideale chiusura del cerchio, includendo un’altra melodia fatata e un prezioso contrappunto chitarristico, con coro e orchestra a corredo. Un nuovo versetto “revisionista” si aggiunge al Libro della Genesi: a scriverlo, con ogni probabilità, i robot, ormai nuovi padroni del mondo.

Per un felice scherzo del destino, il disco uscirà nei negozi proprio in contemporanea col boom cinematografico di “Guerre Stellari”, traendone indubbi benefici anche in termini di vendite. Nel trentennio dall’uscita (2007) sarà rimasterizzato in digitale, con l’aggiunta di cinque bonus track.

Album complesso e ambizioso, persino sovraccarico di stili e idee, “I Robot” ha fissato un nuovo standard di musica elettronica, tanto cupo e gotico quanto accattivante. Una suggestiva architettura sinfonica attraverso la quale, grazie al connubio di strumenti classici e apparecchiature d’avanguardia, Parsons contribuirà alla modernizzazione del pop-rock tradizionale, anticipando l’avvento della musica elettronica contemporanea e fornendo un notevole impulso all’evoluzione delle tecniche di registrazione.

di Claudio Fabretti