Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base da Maria Vittoria Grassi per questa nuova puntata di andar per Mantova. Cercherò oggi, per dare una certa continuità alle ricerche sugli spazi e sulle attività dell’antica Mantova, di dare una prima risposta alla domanda: dove si svolgeva il commercio a Mantova nel Medioevo? Ne rimane qualche traccia oggi? Vale la pena sottolineare ancora che il Comune di Mantova rivolgeva particolare attenzione al problema delle derrate alimentari; questo atteggiamento di controllo sulle cibarie che venivano vendute nella città è confermato dal fatto che alla fine del XIII secolo il Comune fece costruire il Palazzo Nuovo del Comune nell’attuale Piazza Erbe.

Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base da Maria Vittoria Grassi per questa nuova puntata di andar per Mantova. Cercherò oggi, per dare una certa continuità alle ricerche sugli spazi e sulle attività dell’antica Mantova, di dare una prima risposta alla domanda: dove si svolgeva il commercio a Mantova nel Medioevo? Ne rimane qualche traccia oggi? Vale la pena sottolineare ancora che il Comune di Mantova rivolgeva particolare attenzione al problema delle derrate alimentari; questo atteggiamento di controllo sulle cibarie che venivano vendute nella città è confermato dal fatto che alla fine del XIII secolo il Comune fece costruire il Palazzo Nuovo del Comune nell’attuale Piazza Erbe.

In alcune carte dell’epoca, il palazzo viene detto ” de mercato blave”, cioè palazzo del mercato delle biade (granaglie). In questi documenti si prescrive che il mercato delle biade si svolga nel broletto – ora Piazza Erbe – del Comune di Mantova e che le biade condotte in città siano depositate nel Palazzo Nuovo. Il palazzo era dunque stato costruito per favorire il mercato granario della città. In particolare si stabilisce che, in caso di pioggia, le biade, i legumi, la farina, la semola siano vendute al piano superiore del Palazzo in modo da rimanere riparate.

In alcune carte dell’epoca, il palazzo viene detto ” de mercato blave”, cioè palazzo del mercato delle biade (granaglie). In questi documenti si prescrive che il mercato delle biade si svolga nel broletto – ora Piazza Erbe – del Comune di Mantova e che le biade condotte in città siano depositate nel Palazzo Nuovo. Il palazzo era dunque stato costruito per favorire il mercato granario della città. In particolare si stabilisce che, in caso di pioggia, le biade, i legumi, la farina, la semola siano vendute al piano superiore del Palazzo in modo da rimanere riparate.

L’uso per cui fu costruito il Palazzo delle granaglie, le norme statutarie che regolavano il mercato granario, stanno a confermare le sagge cure del governo verso i cittadini, e anche le floride condizioni della città di Mantova. Le cronache del tempo attestano che il Comune di Mantova istituì il pubblico mercato nel 1191, altri documenti posteriori portano gli storici a capire che questo mercato pubblico si trovava non lontano da S. Andrea e che esisteva proprio una Domus mercatorum (Casa del mercato), appositamente costruita, probabilmente nella zona vicina all’attuale Piazza Purgo (Marconi).

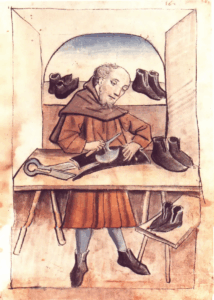

Questa Casa del mercato occupava un intero isolato. Essa era composta di stalli o arche nei quali tenevano i loro negozi i drappieri, i calzolai e i rigattieri.

Negli Statuti bonacolsiani c’è una rubrica apposita che regola questo mercato coperto: tutto intorno doveva essere sempre libero da ogni impedimento per consentire l’accesso alle botteghe; nessuno doveva giocare lì vicino; nessun malvivente poteva stare nelle vicinanze della Casa del mercato né di giorno né di notte; non si potevano depositare immondizie o attaccare alle colonne della casa degli oggetti che impedissero agli stalli di ricevere la luce.

Ciascuno dei drappieri, calzolai e rigattieri era poi tenuto, nei giorni di venerdì e sabato, destinati al pubblico mercato, a vendere le merci solamente nella suddetta Casa. Quanti fossero gli stalli, o porticati, non si sa con precisione; essi comunque dovevano essere, come risulta da alcuni documenti, molti più di tredici.

Ciascuno dei drappieri, calzolai e rigattieri era poi tenuto, nei giorni di venerdì e sabato, destinati al pubblico mercato, a vendere le merci solamente nella suddetta Casa. Quanti fossero gli stalli, o porticati, non si sa con precisione; essi comunque dovevano essere, come risulta da alcuni documenti, molti più di tredici.

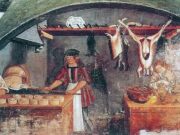

Anche l’esercizio delle Beccarìe (macelli) venne regolamentato dal Comune. Fino alla metà del secolo 13º i buoi venivano macellati lungo il fossato, che prese appunto il nome di fossatum bovum, e i porci e gli animali ovini nella parte inferiore dello stesso fossato che correva dove ora si trova Via Accademia.

Il Comune, nel 1281, presi degli accordi con la corporazione dei macellai, assegnò loro un’area propria per fabbricare una Casa che servisse come deposito di tutte le carni macellate, con l’ingiunzione di non abbattere più i buoi e gli altri animali lungo il fossato, ma sulla riva del lago indicando la località precisa.

Il Comune, nel 1281, presi degli accordi con la corporazione dei macellai, assegnò loro un’area propria per fabbricare una Casa che servisse come deposito di tutte le carni macellate, con l’ingiunzione di non abbattere più i buoi e gli altri animali lungo il fossato, ma sulla riva del lago indicando la località precisa.

La Casa dei macellai fu costruita sui ruderi del palazzo dell’antica famiglia dei Ceresoli e si trovava presso la via che immetteva alla Casa del mercato di cui abbiamo detto: sorgeva dunque presumibilmente al principio dell’attuale Via Giustiziati. Dopo l’erezione di questo fabbricato le vie adiacenti si denominarono delle beccherie. Nel XVI secolo, Giulio Romano costruì un macello sul Rio. L’edificio occupava il tratto tra piazza Martiri e il ponte delle pescherie, ora vuoto.

Ma è hai il tempo dei saluti: da Maria Vittoria Grassi il solito a risentirci e l’appuntamento alla prossima chiacchierata.