Buona giornata da Maria Vittoria Grassi alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Base per questa nuova incursione nella Mantova di un tempo e in particolare nella Mantova del settecento. Recentemente si è parlato, durante il festivaletteratura, di Goldoni e dunque di teatro. Eccoci dunque a tornare nel settecento e a parlare dei teatri e delle fortune teatrali nella Mantova del ‘700. Le prime rappresentazioni sono ospitate nel Teatro Vecchio, nell’zona dell’attuale piazza Arche, collocato nell’area vicina al  Palazzo dell’Accademia Virgiliana. Il nome della strada, Via Teatro Vecchio appunto, resta a ricordare l’antico edificio. Il teatro, risaliva ai primi del Seicento, e fu trasformato in “legna da ardere” dagli Austriaci assediati dalle truppe di Napoleone nell’inverno del 1797.

Palazzo dell’Accademia Virgiliana. Il nome della strada, Via Teatro Vecchio appunto, resta a ricordare l’antico edificio. Il teatro, risaliva ai primi del Seicento, e fu trasformato in “legna da ardere” dagli Austriaci assediati dalle truppe di Napoleone nell’inverno del 1797.

Nel 1732 fu portato a compimento anche il cosiddetto Teatro Nuovo (o Teatro grande) sull’area dell’antico teatro di corte, in prossimità del castello di San Giorgio.

Il teatro Nuovo ospitò spettacoli fino al 1781: distrutto in tale anno da un incendio, fu ricostruito nel 1783 su disegno del Piermarini e sotto la direzione dell’architetto Paolo Pozzo.

Il teatro Nuovo ospitò spettacoli fino al 1781: distrutto in tale anno da un incendio, fu ricostruito nel 1783 su disegno del Piermarini e sotto la direzione dell’architetto Paolo Pozzo.

L’interno del teatro del Piermarini fu demolito nel 1898 per lasciar posto al Mercato dei Bozzoli, che a sua volta oggi ha lasciato il posto al Museo Archeologico Nazionale.

Dal 1769, quando fu costruito il Teatro Scientifico, i mantovani poterono dunque usufruire, per una trentina d’anni, di ben tre teatri: il Teatro Vecchio – detto anche “dei Comici” – , il Teatro Nuovo, che doveva essere destinato alle “opere in musica”, e il Teatro Scientifico, concepito, nell’idea degli accademici, per essere sede di incontri e concerti.

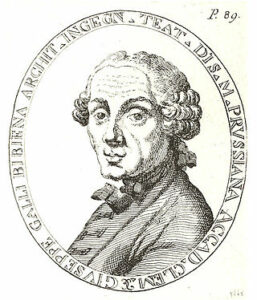

Ma come nacque il Teatro scientifico, che ancora oggi è un vanto per Mantova, e che i mantovani conoscono come Teatro Bibiena, dall’architetto Antonio Galli Bibiena, che lo progettò? L’idea di questa nuova sala teatrale nacque all’interno dell’Accademia mantovana di Scienze e Belle Lettere che aveva la propria sede nel vecchio Palazzo dell’Accademia, dove si trova tuttora. Qui, nel 1767, prese avvio un ambizioso piano di rinnovamento, in piena aderenza agli entusiasmi intellettuali del momento, volti a studi di ordine scientifico piuttosto che letterario. Gli Accademici decisero di demolire un teatrino cinquecentesco e alcuni vani contigui, collocati nell’edificio, e di creare, nello spazio ottenuto, una grande sala dove tenere le sessioni dell’Accademia aperte alla cittadinanza. Nel marzo del 1767, mentre venivano abbattuti gl’interni, gli accademici stabilirono che la nuova sala avesse l’aspetto di un teatro moderno, a due ordini sovrapposti di palchetti attorno alla platea: una struttura inventata nel Seicento ormai largamente applicata. Una simile tipologia avrebbe consentito d’impiegare la sala per concerti e manifestazioni varie, oltre che per le adunanze scientifiche, e i proventi dell’affitto dei palchetti avrebbe potuto ammortizzare, almeno in parte, le spese edilizie.

Ma come nacque il Teatro scientifico, che ancora oggi è un vanto per Mantova, e che i mantovani conoscono come Teatro Bibiena, dall’architetto Antonio Galli Bibiena, che lo progettò? L’idea di questa nuova sala teatrale nacque all’interno dell’Accademia mantovana di Scienze e Belle Lettere che aveva la propria sede nel vecchio Palazzo dell’Accademia, dove si trova tuttora. Qui, nel 1767, prese avvio un ambizioso piano di rinnovamento, in piena aderenza agli entusiasmi intellettuali del momento, volti a studi di ordine scientifico piuttosto che letterario. Gli Accademici decisero di demolire un teatrino cinquecentesco e alcuni vani contigui, collocati nell’edificio, e di creare, nello spazio ottenuto, una grande sala dove tenere le sessioni dell’Accademia aperte alla cittadinanza. Nel marzo del 1767, mentre venivano abbattuti gl’interni, gli accademici stabilirono che la nuova sala avesse l’aspetto di un teatro moderno, a due ordini sovrapposti di palchetti attorno alla platea: una struttura inventata nel Seicento ormai largamente applicata. Una simile tipologia avrebbe consentito d’impiegare la sala per concerti e manifestazioni varie, oltre che per le adunanze scientifiche, e i proventi dell’affitto dei palchetti avrebbe potuto ammortizzare, almeno in parte, le spese edilizie.

Ci si rivolse dunque a un architetto esperto di edifici teatrali, Antonio Galli Bibiena, membro di una famosa casata di architetti.

Il Bibiena progettò e costruì un teatro perfettamente adeguato alle richieste dei committenti: un’armoniosa sala a campana molto aperta, con una coppia di balconate e tre ordini di piccoli palchi a balconcino, chiusa da una scena fissa posta dietro a un palcoscenico poco profondo. Insolita è anche la realizzazione a forma di loggiato praticabile a due piani: una galleria a doppio ordine da dove il pubblico può assistere alle manifestazioni. Il che dà alla sala un’idea di circolarità. Nelle nicchie della scena fissa e dell’arco di proscenio, statue a grandezza naturale celebrano le glorie culturali di Mantova attraverso quattro famosi personaggi mantovani: il poeta Virgilio, il filosofo Pietro Pomponazzo, il letterato Baldassar Castiglione, Gabriele Bertazzolo, ingegnere, architetto, cartografo. Il soffitto della sala è decorato, a finto traforo, bordato da una finta balaustrata. Il teatro Scientifico di Mantova, capolavoro assoluto – e unico per perfezione acustica – dell’architettura tardobarocca, fu compiuto nel giro di due anni. L’inaugurazione ufficiale della sala e dell’anno accademico davanti al pubblico mantovano avvenne il 3 dicembre 1769.

Il Bibiena progettò e costruì un teatro perfettamente adeguato alle richieste dei committenti: un’armoniosa sala a campana molto aperta, con una coppia di balconate e tre ordini di piccoli palchi a balconcino, chiusa da una scena fissa posta dietro a un palcoscenico poco profondo. Insolita è anche la realizzazione a forma di loggiato praticabile a due piani: una galleria a doppio ordine da dove il pubblico può assistere alle manifestazioni. Il che dà alla sala un’idea di circolarità. Nelle nicchie della scena fissa e dell’arco di proscenio, statue a grandezza naturale celebrano le glorie culturali di Mantova attraverso quattro famosi personaggi mantovani: il poeta Virgilio, il filosofo Pietro Pomponazzo, il letterato Baldassar Castiglione, Gabriele Bertazzolo, ingegnere, architetto, cartografo. Il soffitto della sala è decorato, a finto traforo, bordato da una finta balaustrata. Il teatro Scientifico di Mantova, capolavoro assoluto – e unico per perfezione acustica – dell’architettura tardobarocca, fu compiuto nel giro di due anni. L’inaugurazione ufficiale della sala e dell’anno accademico davanti al pubblico mantovano avvenne il 3 dicembre 1769.

Il foglio di Mantova scriveva così della cerimonia inauguràle:

«E’riuscita tale funzione… di comune ammirazione e piacere. Il Teatro, a gloria dell’insigne Architetto Cavaliere Bibiena, riesce sempre più armonioso ed eccellente».

Il terzo concerto (le manifestazioni previste dovevano avere cadenza mensile) fu anticipato al 16 gennaio per consentire l’eccezionale esibizione in teatro del giovane Wolfgang Amadeus Mozart.

Gli accademici mantovani non fermarono comunque la propria ambizione alla costruzione del solo teatro. Alcuni anni dopo furono in grado di rinnovare l’intero palazzo per adeguare la sede alle esigenze della cultura illuminista.

Il teatro fu perciò inglobato nel più ampio complesso del palazzo dell’Accademia Virgiliana che ancora oggi ammiriamo, ristrutturato su progetto di Giuseppe Piermarini.

Gli argomenti potrebbero certo essere ulteriormente approfonditi, ma è tempo ormai di darvi appuntamento alla prossima puntata sulle Curiosità mantovane. Un caro saluto da Maria Vittoria Grassi.