Bob Dylan

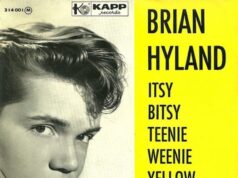

“Blonde on blonde”, 1966 (Columbia)

Folk / Rock

di Giorgio Signoretti

Tra le terre più densamente popolate, ma in fondo mai mappate con precisione, vi è quella nella quale poeti e cantautori si incrociano senza salutarsi. I numerosi e spesso eccentrici passanti, così separati per pedigree, sembrano voler sfuggire a certe domande su somiglianze e gradi di parentela. Chi fabbrica canzoni la fa breve e nega recisamente di avere a che fare con la poesia dei poeti laureati; questi, dal canto loro, non parlano volentieri della musica che scorre nella propria nuda parola. Troppo diverso il lessico analitico, troppo lontani i tempi antichi della lira e del canto.

A un certo punto, nel 2016, qualche anziano accademico si diverte a buttare un petardo in questa tregua armata. Un candelotto di dinamite svedese nello stagno, un Nobel per la Letteratura infilato neanche troppo di nascosto nella chitarra del capobanda. Seguono, prima che riprenda il solito rassicurante trantran, fotografie di pesci a pancia in su nell’acqua e più o meno dignitosi cori di protesta: “La canzone, che per sua natura è corrotta dal mercato, è già benestante; non venga a rubare il poco cibo sugli spogli tavolacci della poesia!”.

La canzone, dal canto suo, scopre ancora una volta di avere un ombelico e guarda in giù ripensando a sé stessa: fioriscono stampe, ristampe e traduzioni di saggi critici. Su Dylan, perché è di lui che si parla, sono moltissimi.

Anche in Italia, grazie soprattutto ad Alessandro Carrera, che nel 2001 non aveva certo avuto bisogno, per il suo fondamentale “La Voce Di Bob Dylan, Una Spiegazione Dell’America” (Feltrinelli), della legittimazione di Stoccolma. Anche lo stesso Dylan, oltre a licenziare divertissement impagabili come il recentissimo “The Philosophy Of Modern Song”, ripubblica con continuità edizioni preziose e sempre più integrali delle sedute di registrazione dei suoi capolavori classici. Si comprende sempre meglio che l’arte somma di Dylan è anche un metodo.

Che di questo metodo una parte fondamentale è quella che nel jazz si chiamerebbe improvvisazione. Come il Miles Davis del 1959 costruì la perfezione di Kind of Blue con poche annotazioni portate direttamente in sala di registrazione su laconici pizzini (una sorta di minima “gestualità scritta” che preludeva alle future “conduction” di John Zorn o Butch Morris), allo stesso modo, tra il ‘65 e il ‘66, Dylan usò la sala di registrazione come laboratorio di scrittura in tempo reale, di sperimentazione linguistica, di messa a punto, distruzione spietata e ricomposizione dalla polvere della forma canzone, mettendo alla prova le qualità (anche di resistenza nervosa ed atletica) dei team di musicisti più diabolici ed infallibili di NY e Nashville.

Il canone americano, direbbe Harold Bloom. I tre dischi che uscirono in quei due anni di grazia, “Bringin’ It All Back Home”, “Highway 61 Revisited” e il (sic!) doppio LP “Blonde on Blonde”, furono per la canzone statunitense il corrispettivo della frenetica e freudiana corsa degli USA verso la Luna. Musicisti come Al Kooper, Mike Bloomfield, Robbie Robertson, Kenny Buttrey, Charlie McCoy, Joe South o Wayne Moss erano i sapienti a cui il giovane Dylan (neanche venticinque anni) chiedeva, seduta dopo seduta, di ridisegnare i contorni di un suono americano che a loro sembrava già perfetto.

E i sapienti, ben pagati dalla Columbia, bisogna dire, seguirono il piccolo veggente alla scoperta della pietra filosofale di quell’in-audito, mai udito, “thin, wild mercury sound”, quel suono sottile, selvaggio e mercuriale che Dylan porterà in giro, molto più nervoso e cataclismico, per i teatri di mezzo mondo, in un tour divenuto celebre, un sublime e logorante psicodramma elettrico (Judas! I don’t believe you!) che era cominciato a “Newport ‘65” e che finirà solo con uno strano e risolutivo incidente di motocicletta.

Per chi volesse farsi mosca sul muro in quelle sale di registrazione, o in quei teatri, sono disponibili la versione in 18 cd (quella che ci si dovrebbe procurare) di The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965–1966. Collector Edition, nonché l’altrettanto fondamentale box di 36 cd The 1966 Live Recordings. Questo, lo si sarà capito, è un esplicito invito a sostituire la generica bulimia televisiva con un binge-listening che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui si ascolta il Novecento.

Oltre a p0ter studiare il “metodo Dylan” nel suo momento più cinetico, il nuovo studioso si troverà a risentire per intero e con orecchio nuovo (il benedetto Happy New Ear di Cage) i tre capolavori che, nati dall’elettricità, hanno cambiato per sempre la storia del Rock.

Canzoni dalle forme e, direbbe Pierre Bourdieu, dalle funzioni assai differenti. Costruite intorno a voci interiori differenti, in un metamorfismo sistemico magnificamente catturato da Todd Haynes nel suo stupefacente “I’m Not There”.

Proto rap come “Subterranean Homesick Blues“, laudi oblique come “She Belongs to Me“, inni elettrici come “Maggie’s Farm” (non a caso ripreso poi, senza dover cambiare destinatario, dal movimento anti-thatcheriano ai tempi delle lotte dei minatori inglesi e della guerra delle Falkland-Malvinas), innumerevoli testi incardinati su febbrili catene di immagini così potenti e nitide da spaventare.

E poi i capolavori tra i capolavori: “Mr. Tambourine Man“,”Gates of Eden“,”It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding)“,”It’s All Over Now, Baby Blue“,”Like a Rolling Stone“,”Desolation Row“.

A concludere la trilogia elettrica il disco “di Nashville”, Blonde On Blonde. Concept album di fatto, reso tale dalla galleria di figure femminili (come sempre non si sa quanto parziale specchio dello stesso Dylan) e da un suono asciutto, indispensabile, vibrante e cristallino, economico nonostante le molte illustri chitarre coinvolte.

Lo stream of consciousness quietamente vertiginoso di “Visions of Johanna“, le due dediche “Just Like a Woman“e “Leopard-Skin Pill-Box Hat“, forse entrambe per Edie Sedgwick, le confrontational songs “Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine” e “One of Us Must Know (Sooner or Later)“.

Ad aprire il disco, sotto un vestito apparentemente festoso, una delle più serie canzoni di Dylan, “Rainy Day Women #12 & 35“, a chiuderlo l’idillio ipnotico ed infinito (l’intera ultima facciata) di “Sad Eyed Lady of the Lowlands“.

Il biennio 1965-1966 fu un’esplosione inaudita di creatività per questo quasi sovrumano action-painter della sala di registrazione. Schegge di quell’esplosione sono ancora in giro tra Punk, Hip-hop, Indie, perfino Jazz.

Il fuoco di quelle parole fece allora innamorare Allen Ginsberg e ancora fa girare teste in quella famosa terra di tutti e di nessuno che per un momento ha avuto Stoccolma come sua capitale morale.