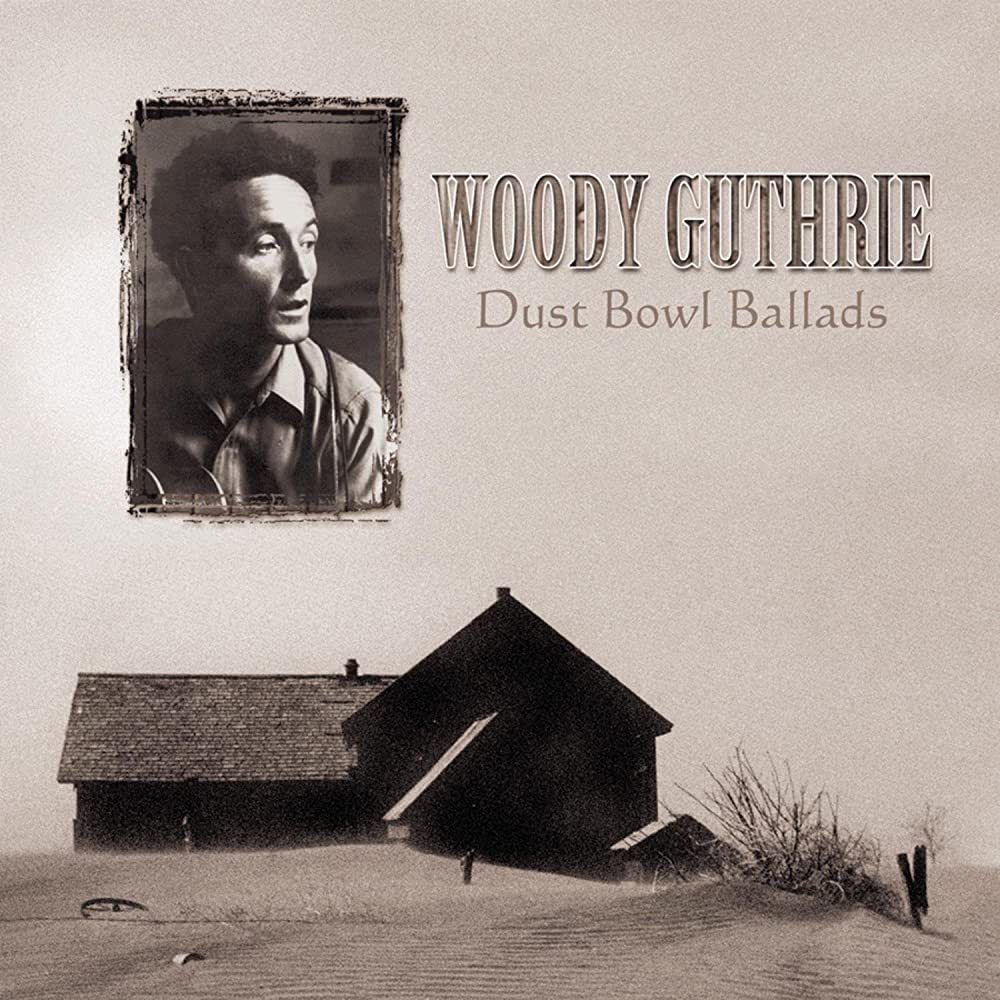

Woody Guthrie

“Dust bown ballads”, 1940 (Victor)

Folk

di Giorgio Signoretti

Il pensiero radicale, si sa, è ossigeno puro per arte e letteratura: il dripping di Jackson Pollock è stato un radicale ripensamento delle tecniche sottese all’idea figurativa, ma in fondo non più radicale della rivoluzione narrativa realista dell’Ottocento post-romantico. L’uso del pensiero razionale nel conte philosophique dell’Illuminismo settecentesco fu radicale come la spiazzante moltiplicazione dei punti di vista che aveva reso grande l’avventura sensoriale ed emotiva tardo-barocca.

Pierre Bourdieu, nell’arte del suo Novecento, individuava tre grandi funzioni: “arte per l’arte”, “arte per il riconoscimento sociale” e “arte per cambiare il mondo”. Tutte interpretate dai grandi innovatori con attitudine radicale, dalla disperata purezza di Nick Drake, refrattario ad interlocutori che non fossero la propria mente, all’opposta ma altrettanto radicale ricerca di consenso dell’artista collettivo Beatles. Woody Guthrie (12 luglio 1912 – 3 ottobre 1967) è senza discussione uno dei nomi più significativi della terza di queste categorie. Non che i colori linguistici popolari delle sue canzoni non mostrassero la sublime perfezione della grande arte per l’arte, e non che quelle canzoni avessero mancato di garantire a Guthrie una posizione socialmente riconosciuta nella non così piccola e non così ininfluente cerchia degli intellettuali dell’America “liberal” rooseveltiana. Ma quei folgoranti romanzi in musica, scritti come quelli di John Steinbeck nelle tempeste sociali e climatiche della Grande Depressione, contengono il valore aggiunto della radicalità meno negoziabile: il paesaggio insopportabile del mondo forgiato da quel capitalismo sempre più disumano che Franklin Delano Roosevelt stava cercando di domare, o almeno di contrastare nelle sue forme più barbare. Un capitalismo che aveva spogliato famiglie e terra in Oklahoma e negli altri stati agricoli dell’Unione, innescando inarrestabili catene di catastrofi climatiche non naturali e riducendo il cuore dell’America rurale ad un catino di polvere, una Dust Bowl. E’ lì che nasce Grapes Of Wrath, Furore, di John Steinbeck, ed è lì che nascono le altrettanto dure Dust Bowl Ballads di Guthrie. Registrate a New York il 26 aprile e il 3 maggio del 1940 dal solo Guthrie con chitarra ed armonica suonate in modo a dir poco stupefacente, undici di quelle canzoni saranno dapprima pubblicate in due cofanetti di tre 78 giri da 10”, per poi ricomparire ciclicamente su 33 giri e CD nell’interezza di quelle due sedute dopo le quali la musica popolare americana, al netto di iperboli, non sarà più la stessa.

Talkin’ Dust Bowl Blues, Blowing Down This Road, Do Re Mi, Dust Cain’t Kill Me, le due parti della lunga ed esplicitamente steinbeckiana Tom Joad, The Great Dust Storm (Dust Storm Disaster), cronaca precisa della tempesta del 14 aprile 1935, Dusty Old Dust, Dust Bowl Refugee, Dust Pneumonia Blues, I Ain’t Got No Home In This World Anymore, Vigilante Man, Pretty Boy Floyd, Dust Bowl Blues sono casi mai sentiti prima di scultura emotiva in forma di folk song. L’unità tematica, di tempo e di spazio fa della raccolta il primo concept album della storia del folk. Aristotele vi avrebbe riconosciuto i modi dell’epopea. La voce di Guthrie, spinta da una chitarra e da un’armonica che camminano al ritmo dei treni e dei camion che portano il popolo migrante degli Okie verso la California, suona prosciugata come le terre e familiare come le case irrimediabilmente perdute, mostra l’impassibilità pietrificata di chi ha imparato a dormire ogni notte con la sconfitta. Ma porta anche la forza invincibile di chi cantando in quel modo sa di rivendicare la dignità morale di tutti i vinti.

È una voce che infesterà un giovane Dylan ancora immerso nella bambagia adolescenziale del pop e lo costringerà ad andare a trovare il vero sé stesso nella New York dei primi Sessanta, dove la scena folk attira i suoi migliori talenti, non lontano da quel Greystone Park Hospital dove Guthrie, dopo una vita avventurosa e drammatica, si sta dolorosamente spegnendo.

Dai giradischi del Greenwich, tra le raccolte di Harry Smith e Alan Lomax, è quella musica della polvere a richiamare i folkie all’estetica urgente dell’autenticità e della sobrietà.

E proprio un Dylan capace di raccogliere in pieno l’eredità di Guthrie, e di portarla addirittura, con la stessa radicalità, in territori elettrici, sa essere la voce di cui quelle nuove generazioni di songwriter hanno bisogno per trovare la strada in mezzo ad altre tempeste. Le canzoni che Dylan scrive per Freewheelin’ nel clima disperato della crisi di Cuba, e che gli varranno la più incondizionata ammirazione di musicisti vecchi e nuovi, sono probabilmente le nuove Dust Bowl Ballads di un mondo che nel 1962 sta per ridursi ad un catino radioattivo.

A Steinbeck viene assegnato il Nobel proprio in quell’anno drammatico, Dylan lo vincerà, per molti scandalosamente, solo nel 2016. Ma in quei Nobel, per ragioni diverse, c’è più di una traccia di quel Guthrie instancabile American Radical Patriot, come lo definisce Will Kaufman nel suo insostituibile saggio edito anche in Italia da Feltrinelli.

In anni di spericolati revisionismi e acrobatiche capriole, la figura radicale di Guthrie ci àncora alla storia vera e ci ricorda con l’ormai celebre scritta sulla sua chitarra che una buona canzone può neutralizzare il fascismo come orrendo prodotto di quelle élite che oggi come ieri spogliano terre e persone in un’indifferenza che solo l’arte potrà prima o poi scalfire.